インパルスの不在

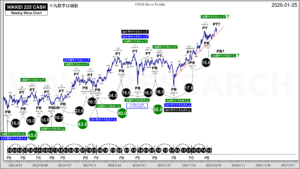

1982年以降、つまりここ40年間の相場は、乱暴な言い方をすれば7000円水準をサポートとした調整波による保ち合いである。バブル期の上昇すらインパルスではなく、調整波の複合修正(ダブルコンビネーション)であったと言えば意外だろうか。

バブル崩壊の過程においても調整波、つまり三波動構造をベースとした展開が続いたが、長期化し波形はいっそう複雑になった。

特に2000年代に入ってからの構造は複雑さを極めているとしか言いようがない。

いわゆるリーマンショック以前の2000年代初めであれば、多くの相場参加者が共有する認識は2003年の7603で日経平均は底を打ったというものであった。

そしてリーマンショック以後は、2008年あるいは2009年から上昇波動が始まったとする意見が大半を占めるようになっている。

確かに最安値は2008年の6994であり、以後は安値が切り上がる状況なのでここ十数年については上昇トレンドと言っても間違いではない。

それにしてもあまりにもゆるやかな上昇トレンドではないか。たとえば1982年から1989年の天井への駆け上がりと比べても現在の上昇の鈍重さが歴然とする。

だからエリオット波動を標榜する見解が「第1波です」「いや、第3波です」「サード・オブ・サードです」と言っても実際の相場の挙動との乖離を感じるばかりなのだ。

この上昇がインパルスだとしたらもっと加速していなければならない。

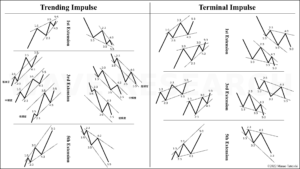

別にも書いたが、インパルスとして成立するためには種々のルールをクリアする必要がある。

クリアできなければどうなるか。

答えは単純で、その場合調整波であるということでしかない。いくら5波動に「見える」とがんばっても無駄なのだ。

波動分析の目的は、相場の動きをパターンに無理やり押し込めることではない。

ルールとロジックに基づかない限り、パターン認識とかラベリング(1、2、3…a、b、c等と波のポジションを記載すること)をいくら繰り返しても相場の動きは理解できないことに早く気付くべきだ。

21-year Triangle?

さて、冒頭にここ40年間は保ち合いであると書いた。

大きなディグリーの単位でインパルスの出現は確認できていない。調整波の連続であり、最終的にどのようなパターンを形成するかはパターンの終端に近付かなければわからないだろう。

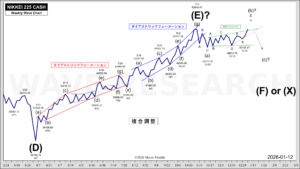

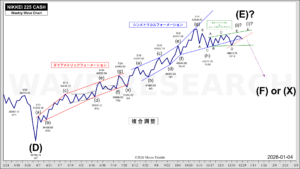

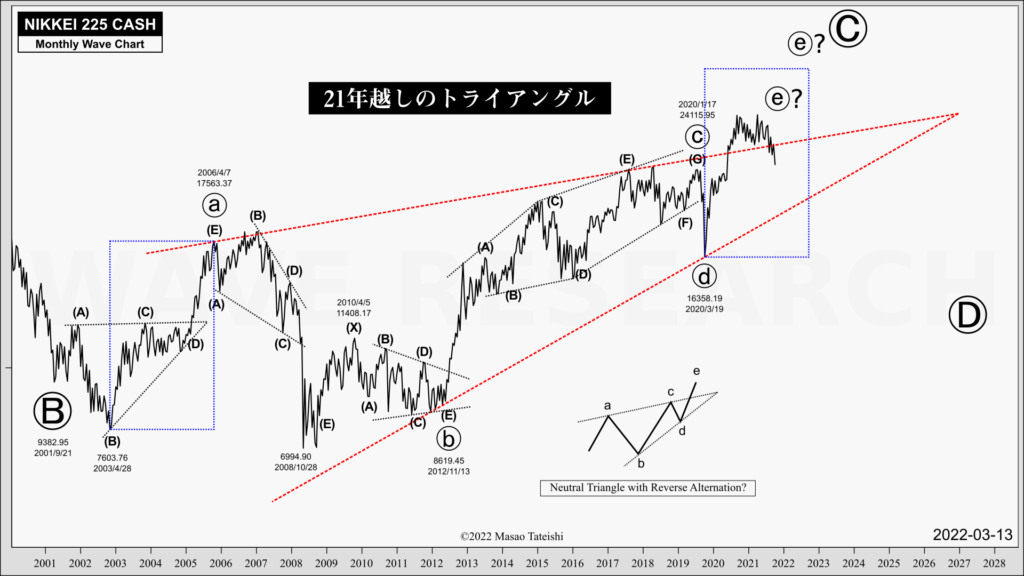

いっぽうでこの20年来については解釈の難易度・不確実性がとりわけ増している。こうした傾向はパターンの中央において認められるものであり、2000年代の一連の構造が波C(丸囲みのC)としてパターンの中央部を形成している公算はそれなりに大きい。波Cが中央部となるパターンとはすなわちトライアングル(A-B-C-D-E)を指す。

そしてこの波C(丸囲みのC)自体も一回り小さなトライアングルとなる可能性がある。

この構造は興味深いことに2001年のいわゆる911の直後から始まっており、本年で21年が経過する。

上方に傾斜してはいるが、調整波による5本足の構造を有している。波c(丸囲みのc)が最長となるとすればニュートラルトライアングルに分類されるだろう。

ニュートラルトライアングルでは、波a(丸囲みのa)と波e(丸囲みのe)は均等になる傾向がある。もしこれが実現すれば38000~39000の水準自体は不思議ではない。ただしこれは「傾向」なので今後異なるアプローチからも検証する必要がある。

最後にもう一度繰り返すが、パターンの終端にならなければ(あるいはパターン完成後にならなければ)そのパターンの全貌は明らかにならない。

ウェーブセオリーにはパターン終了確認の手順があり、そうしたルールを踏まえることで解釈の妥当性を判断することになる。